□ 文/本报记者 缪富霞 王宇逍 图/本报特约记者 罗明荣 本报记者 谭佳雪

10月14日,伴随着一首首叩问心灵的歌曲唱响,贵州原创歌剧《王阳明》在贵州民族大学南校区大礼堂开演,仿佛与观众进行了一场时空对话,将大家的思绪带回500多年前的明正德年间,阳明心学的思想光芒在舞台上熠熠生辉。

一次次掌声与欢呼的背后,是主创团队长达五年对剧情的打磨。从最初采风、创作、排练,到北京举行全球首演,再到亮相贵州省第八届少数民族文艺会演,歌剧《王阳明》以其独具匠心的音乐、剧诗和舞台效果,深刻传递着东方圣贤的人文情怀与“知行合一”的哲学思想。

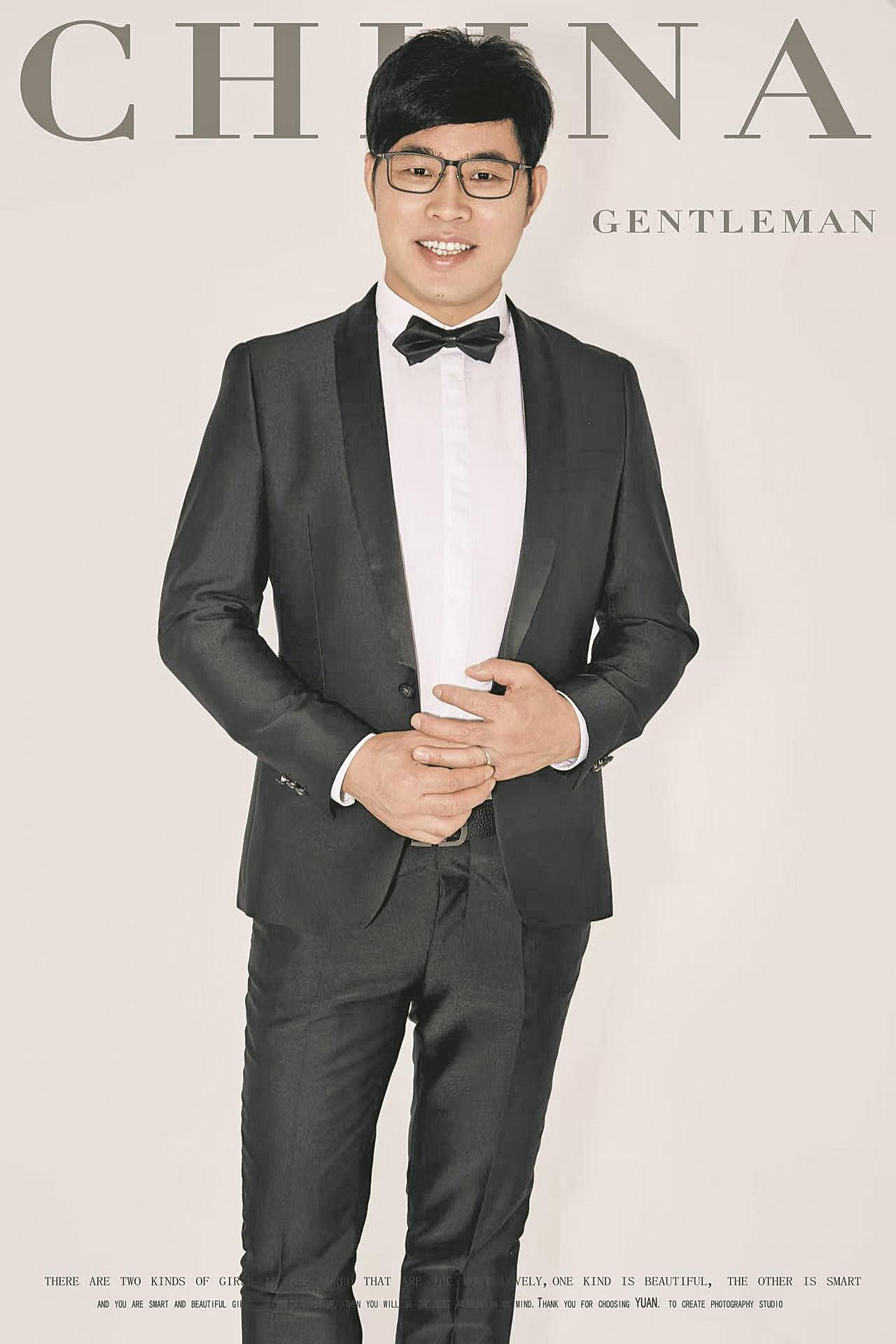

“我的人生分为两个阶段,分别是遇到王阳明之前和之后。阳明心学是我人生困惑时期的甘霖。”谈及剧目创作的初衷,作曲兼编剧、剧诗创作柳进军坦言,正是这份深刻的心灵触动,让他立下宏愿:要写一部关于王阳明的歌剧。

2019年,柳进军将创作提上日程。通过实地采风感受王阳明的心学之思和对人生的态度。他深刻认识到:“人世间最大的力量、最宝贵的资源,来自于自己。只有把心滋养起来,让它光明起来,就会产生源源不断的力量。”

柳进军介绍,自己不仅在音乐创作上融入传统元素,还在西洋乐队中加入民族乐器,同时融入《撮泰吉》《好花红》等民族文化元素。在他看来,阳明悟道这一段故事发生在贵州,其悟道的过程离不开贵州环境、离不开贵州人。因此作品必须深耕贵州,音乐呈现必然要有贵州的地域特色。

为此,柳进军特别创作了“阿朵”这一角色。当其他演员都是美声唱法时,由王兴饰演的“阿朵”是整部剧中唯一的民族唱法。

“阿朵是民族地区的代表。演唱时,她的音色、风格和其他演员有所差异。我希望能通过这种差异,赋予剧目更多贵州色彩,展示当地群众率真淳朴的一面。”柳进军说。

“在落笔前,必须经过缜密的思考。”柳进军表示,创作过程亦是“知行合一”的实践。虽然创作已经酝酿了很久,但当真正拿着笔准备写第一个音符时,又忍不住停下来思考。

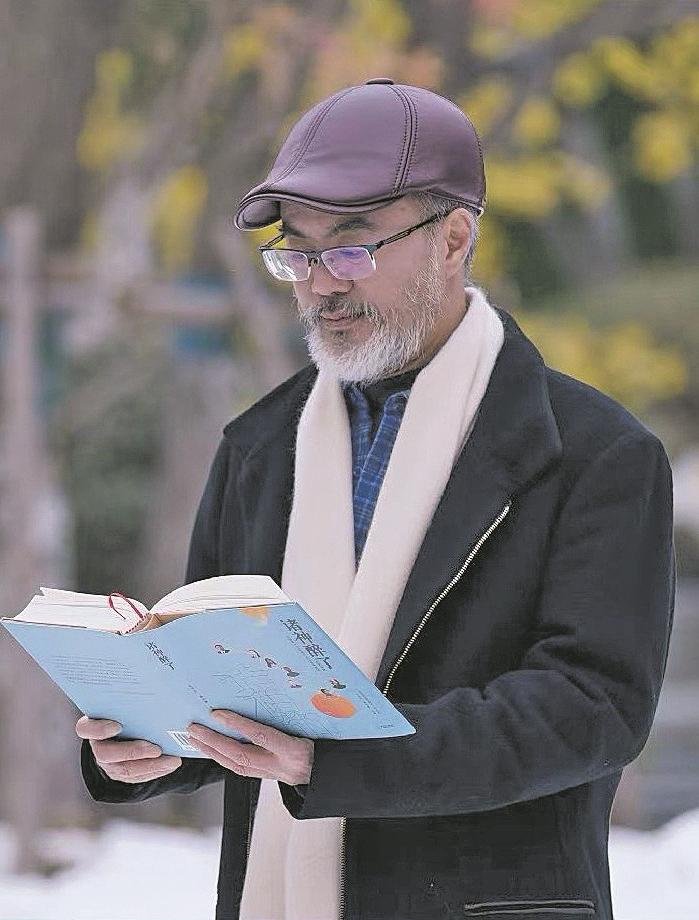

与柳进军一样,剧诗作者之一的谯达摩,同样觉得创作歌剧《王阳明》,是一件很有意义的事。

在谯达摩看来,王阳明心胸开阔豁达,其思想具有广泛的教育意义,值得广为传播。在创作中,他巧妙融入莎士比亚的创作手法,希望能以更加新颖的方式呈现王阳明的悟道过程。

如果最初是因创作需要不断了解王阳明,但通过采风、阅读书籍,对王阳明思想的认识逐步深入后,谯达摩发现自己深受震撼。

“这给我的人生上了重要的一课。”谯达摩表示,通过这次创作,自己更加深刻意识到做事不能纸上谈兵,要扎实,寻求理论与实践相统一。

即便在北京的首演很成功,在返回贵州时,谯达摩还和作曲、编剧聚在一起,共同调整和修改剧本。每当灵感的火花闪现,大家都很兴奋,仿佛能拂去一身的疲惫。

对于有着20多年话剧舞台经验的马玲来说,担任歌剧《王阳明》的执行导演,就像一次全新的挑战。

“虽然我是表演专业的教师,但毕竟是第一次接触歌剧,无异于‘跨界尝试’。”马玲介绍,为了迎接这个挑战,自己首先做的一项工作,就是恶补音乐知识。

为了精准把握歌剧用音乐叙事的独特节奏,她重新学习了世界经典歌剧,并与柳进军进行多次深入沟通,以理解音乐背后的思想与情感。在理解音乐的基础上,再去寻找歌剧与话剧不同的视觉形象的表达方式。

“歌剧是用音乐叙事,和话剧用语言叙事不一样。尤其是在舞台表演节奏上,话剧是根据剧情转变来设定的,歌剧则由音乐决定。”马玲介绍,为了让大家更好呈现人物故事,她带领团队从梳理每一个角色的“人物小传”入手,分析人物、分析性格以及每一段经历,让演员带着对人物的深刻理解投入表演。

历经五年打磨和数次调整,再回头看这部剧,大家无不感叹:这不仅仅是一部作品,更是一次难忘的经历。从最初的个人困惑,到最终升华为一场思想的碰撞、灵魂的共鸣,歌剧《王阳明》的创作历程本身,就是对“知行合一”思想的生动诠释。

“我们不仅希望歌剧观众能够真正走进王阳明,而且希望通过王阳明的心学思想,让更多观众了解自己的内心、关照自己,走进自己的内心世界。”柳进军说。