□ 文/本报记者 王宇逍 缪富霞

图/本报特约记者 朱 进

《红军来到我家乡》的故事,要从2023年说起。彼时,导演兼编剧钟声丽带领团队围绕“黎平会议”编排了一部情景剧,并进行多场展演。后经推选,该剧作为黔东南苗族侗族自治州的代表剧目参加贵州省第八届少数民族文艺会演,为将红色文化与民族文化深度融合,钟声丽及其团队在深入黔东南采风后,决定将其改编为侗戏——黎平当地的传统戏剧,也是本次会演参演剧目中唯一的地方戏。

“侗戏是我们的地方戏,逢年过节都要演上几场,群众们都爱看,也都熟悉剧情。”钟声丽说,用群众喜闻乐见的形式呈现红色题材,既能贴近民族文化根脉,又能让历史故事“活”起来。更重要的是,黎平会议是中央红军长征途中召开的第一次政治局会议,是“伟大转折的起点”,她想通过这部剧,让更多的人知道黎平,知道这段历史。

这部以黎平会议为精神内核、以民族文化为表现载体的剧作,背后有着一群敬畏红色历史、热忱民族文化的守护者。

钟声丽回忆,改编之路远比想象的艰难。从情景剧到侗戏,不仅是艺术形式的转变,更是内容的深度重构。团队前后修改了六七稿剧本,之后邀请黎平县委党史办、县文联、黎平会议纪念馆的工作人员召开讨论会,逐字核对历史细节。

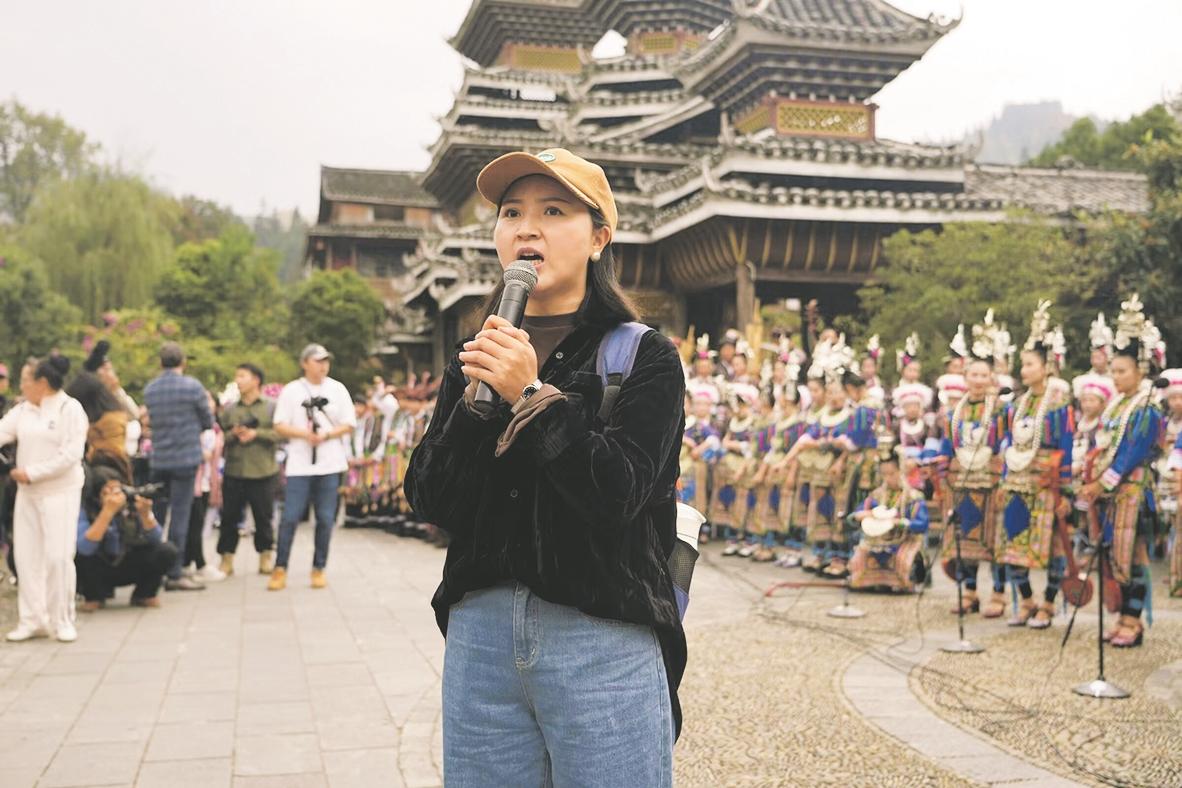

这部剧的演员构成同样特别,100余名参演者中,既有县艺术团的专业演员,又有当地村民和普通群众。“我们不仅想把这部剧打造成文艺精品,还想让群众成为文化传承的一份子。”钟声丽说,起初她还担心群众演员难以理解角色,但很快发现这种顾虑是多余的,黎平会议的故事在当地家喻户晓,民族文化更是融入大家的生活,他们演百姓迎接红军,不用刻意模仿,那种真诚的眼神、热情的动作,都是从心里流露出来的。

为赶上会演进度,团队从剧本定稿到演出仅用了20天,每天从早上九点排练到晚上十一二点钟,每个人都在努力把故事演绎好,把文化传承好。

如果说剧本是剧目的骨架,那么蒋步先创作的音乐便是它的灵魂。据悉,侗戏中充满了对白演唱,语言生动、朗朗上口、清晰明快,蕴含丰富的民族文化,通过歌舞结合的形式,很容易引起观众的共鸣。

1954年出生于榕江县的蒋步先,既是侗族牛腿琴传承人,也是黔东南州侗族大歌艺术团团长。今年8月初,他接到了侗戏《红军来到我家乡》的作曲邀请,仅用一个多月时间,便与另一位老师共同完成了二十余首曲子的创作。谈及接到侗戏《红军来到我家乡》的作曲任务时的心情,蒋步先满是自豪:“这是关于家乡、关于军民鱼水情的一部剧,把红色文化与民族文化相结合,既赞美家乡,又让年轻人记住历史,因此我在创作时充满了动力。”

蒋步先此前曾为代表贵州省参加第六届全国少数民族文艺会演的剧目《侗寨琴声》作曲,积累了不少民族音乐创作经验。“这部剧融入了牛腿琴、琵琶等民族乐器,这些乐器的加入,让音乐在展现上更具民族韵味,也让人更能感受到民族文化的多样性与魅力。”蒋步先说。

《红军来到我家乡》作为一部以历史题材为背景的侗戏,蒋步先坦言,其创作感受与以往完全不同,“音乐里不能只有宏大的旋律,还得有群众‘温度’。”为此,他专门前往黎平翘街采风,走访当地群众,聆听红军长征期间帮助群众、军民建立深厚情谊等充满烟火气的故事,最终这些故事都成了他创作的灵感来源。

这部剧作的动人之处,正藏在“以小见大”的叙事巧思里。让蒋步先印象深刻的是,剧中郎固的转变:侗族青年郎固从最初对红军带有偏见,到后来看到红军战士为救助群众而受伤,又亲眼见证红军纪律严明、为民办事,最终主动加入红军。对于这种叙事方式,钟声丽也补充道:“我们从群众视角切入,让红色故事减少了距离感。迎接红军时的忐忑、相处后的信任、送别时的不舍,这些情感是共通的。”

在剧目排练阶段,蒋步先同样投入了大量心血,常常现场指导演员把握情感走向:“唱长征段落时,节奏要沉一点,才能体现出征途的艰难;唱百姓与红军相处的段落时,调子要亮一点,才能传递出彼此间的温暖。”考虑到部分群众演员唱功有限,他还会引导大家先“听音找感觉”,通过反复打磨提升表现。“现在舞台上的效果,既有专业艺术团的水准,又有百姓接地气的本色演出。”蒋步先表示。

《红军来到我家乡》这部剧,既承载着长征路上的烽火记忆,也蕴含着深厚的民族文化底蕴。更可贵的是,一群普通人用热爱与坚守,让历史重新鲜活,让珍贵的文化得以延续。当舞台灯光亮起,这部剧正以最真诚的方式,将这段动人的故事讲给更多的人听。