□ 文/本报记者 缪富霞 王宇逍

图/本报特约记者 朱 进

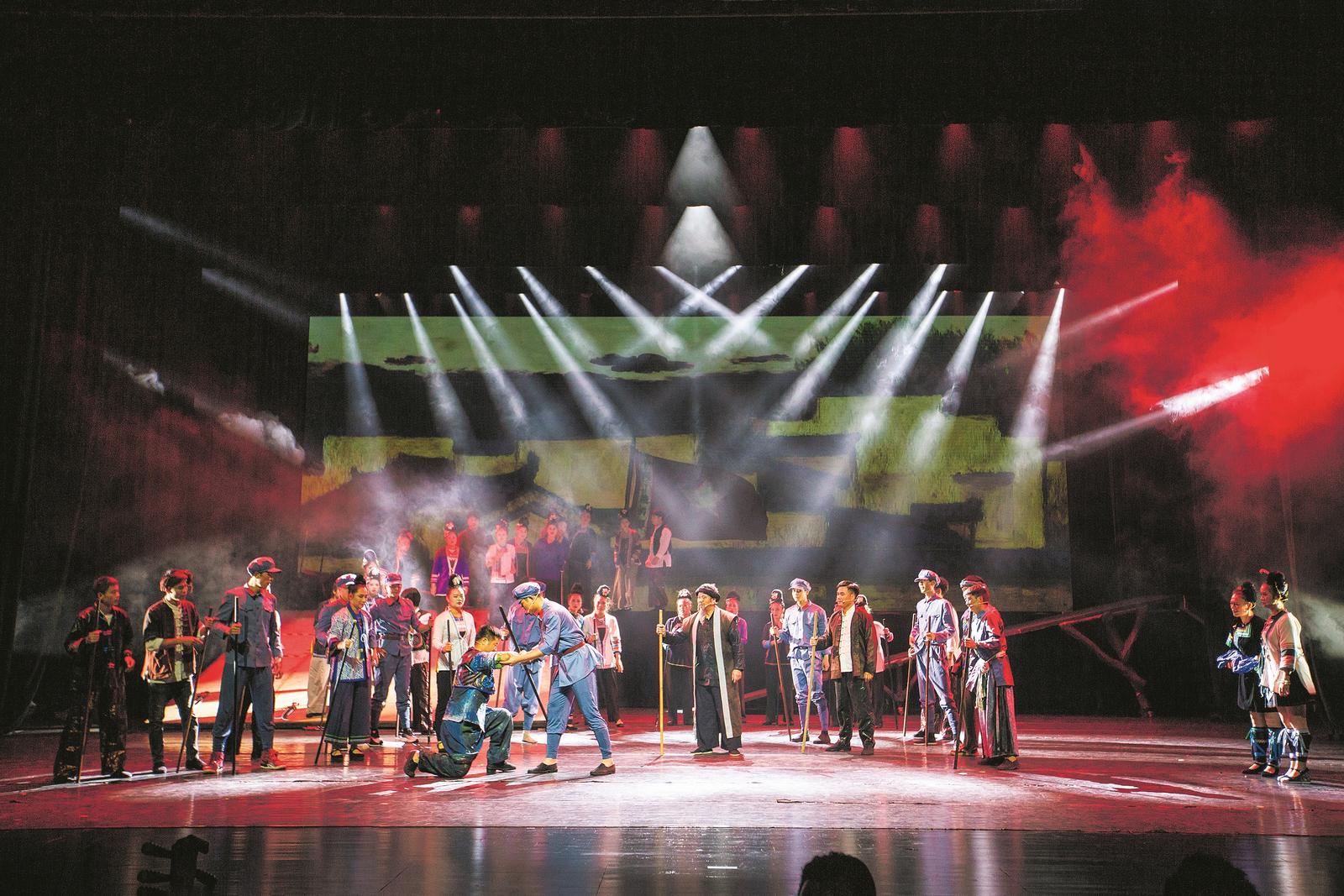

8月28日晚,黔东南苗族侗族自治州黎平县肇兴侗寨“村歌”舞台灯光璀璨,风雨桥上坐满了当地群众和游客。在万千期待中,侗戏《红军来到我家乡》拉开了序幕。

作为黔东南州代表团参加贵州省第八届少数民族文艺会演的剧目,这是《红军来到我家乡》“送戏进景区”的第一站。

时隔近一个月,这部剧将正式亮相贵州省第八届少数民族文艺会演的舞台。全剧以1934年中央红军长征抵达黎平县城这一历史事件为背景,巧妙串联起九十余年的时空变迁,通过侗戏这一国家级非遗的艺术形式,深刻诠释“中华民族一家亲”的时代内涵。

历史回响:黎平会议开启转折之路

《红军来到我家乡》的创作扎根于厚重的历史土壤,聚焦黎平会议这一长征时期的重要转折。

1934年12月,中央红军长征进入贵州的第一站——黎平,在这里召开了长征途中第一次中央政治局会议。会议通过《中央政治局关于战略方针之决定》,接受毛泽东同志向黔北进军的正确主张,决定放弃与红二、红六军团会合的原定计划,实现战略转兵的重大转折。

为什么要选择制作这部剧?在导演兼编剧钟声丽看来,黎平会议对于长征有着重要的意义。“如果说遵义会议是伟大的转折,那么黎平会议就是伟大转折的一个起点。我们希望用艺术的形式,向更多人讲述这段历史。”钟声丽说。

不同于其他剧目对艺术创作的合理想象,历史题材剧本对事件的真实性、客观性要求更高。

“要在尊重历史的基础上进行合理的创作,慢慢打磨才能出精品。”钟声丽介绍,在剧目创作的过程中,主创人员多次深入黎平会议纪念馆、少寨红军桥等红色遗址采风,查阅大量历史档案,走访当地老人,收集口述史料。为确保每一处历史细节都有据可依,创作期间,剧组与相关党史部门、黎平会议纪念馆有关负责人进行反复研讨,对剧本进行多次打磨。

在90分钟的时间内,剧目囊括了红军初到黎平时,由于反动派的污蔑宣传,乡亲们纷纷躲避红军;当敌人纵火烧寨时,红军战士奋不顾身冲入火海救人;面对敌人毁桥断路的阴谋时,群众拿出自家门板,与红军连夜并肩架起“红军桥”等情节。这些基于真实事件的艺术加工,仿佛将观众带入那段风雨如磐的岁月。

黎平会议就像一颗种子,在贵州大地播撒下革命的希望。90多年过去了,红军的故事,至今仍在这片土地上广为流传。

“一根挑起过红军长征重担的‘翘扁担’,它使红军一进入黎平就看到了黎明。”在黎平,这是群众对黎平会议最形象的比喻。

“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”。如今,走进黎平古城翘街的小街小巷之中,鳞次栉比、错落有致的四合院映入眼帘,当年群众欢迎红军进城时的标语张贴在沿街商铺前,一批又一批游客走进这里,重温峥嵘岁月,汲取奋进力量。

文化交融:非遗瑰宝焕发时代新声

《红军来到我家乡》不仅是对历史的一次回望,更是一次民族文化的创新实践。剧目大胆突破传统侗戏多以民间传说、爱情故事为题材的局限,将红色基因注入侗戏这一艺术形式,让红色主题与侗族文化深度融合,实现了内容与形式的双重创新。

音乐是侗戏的灵魂。该剧作曲蒋步先介绍,创作团队深入黎平侗寨采风,广泛收集民间音乐素材,在保留侗戏传统唱腔韵味的基础上,巧妙运用牛腿琴、琵琶等侗族特色乐器进行编曲,使音乐既富有浓郁的侗族风情,又具备恢弘史诗般的气度。

“我们要让观众通过音乐,感受到侗寨的山水人文气息和红军钢铁般的意志。”作为黔东南州侗族大歌艺术团团长,蒋步先始终怀揣着传承民族文化的使命感。该艺术团由当地群众自发组成,年龄跨度从几岁孩童到八旬老人。大家凭借对民族文化的热爱聚在一起,自筹经费,苦练技艺,常在节庆期间为乡亲们演出,并多次与国内外艺术家交流合作,将侗族大歌、侗戏等侗族文化传播到世界。

为了让歌曲演唱更接地气,该剧采用侗语演唱,由黎平县文化馆的专业工作者将普通话歌词翻译成侗语,再由作曲家谱曲。

“这部剧大部分演员都是当地群众,用侗语演唱,他们更能表达内心真实情感,观众也更能感受到侗族文化的深厚底蕴。”在钟声丽看来,这一方式不仅保证了艺术的原真性,也增强了本土观众的认同感。

从最初构思的情景歌舞剧调整为侗戏,是创作团队的一次重要抉择。“侗戏深受当地群众喜爱,剧本调整后,戏剧冲突更强,人物形象更立体。”钟声丽说。此外,剧目还将侗族蜡染、侗族大歌、武术等文化元素有机融入剧情,自然呈现侗族的生产生活方式,使整部戏宛如一幅流动的侗族文化画卷。

军民同心:团结之歌唱响新时代

《红军来到我家乡》最动人的篇章,在于对“军民鱼水情深、民族团结一家亲”的深刻描绘与诠释。

剧目通过两条时空线索交织叙事:一条是1934年红军在黎平严守纪律、救民助民,郎固、望拐等侗族青年深受感召毅然参军;另一条是90多年后,文旅主播美月与红军后代家伟因一面传承三代的红军旗帜走进黎平,共同追寻先辈足迹,见证昔日烽火之地已变成民族团结、乡村振兴的繁荣家园。跨越时空的对话,深刻揭示了红色基因的代际传承与“中华民族一家亲”的重要意义。

“这部剧直观展现了中国共产党领导下各民族‘同呼吸、共命运、心连心’的生动场景。”饰演郎固一角的杨正成表示。

此前,黎平县有关负责人在调研剧目排练时指出,要将该剧打造为融合红色文化、历史文化、民族文化、生态文化的精品力作,并驻场演出,使其成为宣传黔东南、展示黎平的重要窗口。

如今,随着“送戏进景区”活动的开展,舞台艺术与旅游体验深度融合,这段感人至深的红色历史、浓厚的军民鱼水情、丰富多彩的民族文化,无不浸润观众的心灵。

“《红军来到我家乡》不仅是一部历史剧,更是一座连接过去与现在的精神桥梁。”钟声丽表示,通过侗戏的演绎,历史与现实有了连接,可以让观众在侗歌悠扬、红旗飘扬的舞台中,感受到各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的磅礴力量。