□ 本报记者 刘 翔

8月以来,由黔西南布依族苗族自治州编排的民族歌舞剧《锦·蓝》先后在兴义市万峰林、峰林布依景区、安龙招堤、纳具和园等景区开展了13场巡演,以精彩演出奏响民族团结乐章,助力“文旅融合,让热度更热”,受到各族群众一致好评。

一部作品的诞生,离不开幕后团队长期的打磨与付出。为更全面地呈现《锦·蓝》的创作脉络与排演历程,记者采访了剧组的部分演职人员,记录舞台光影背后的动人瞬间。

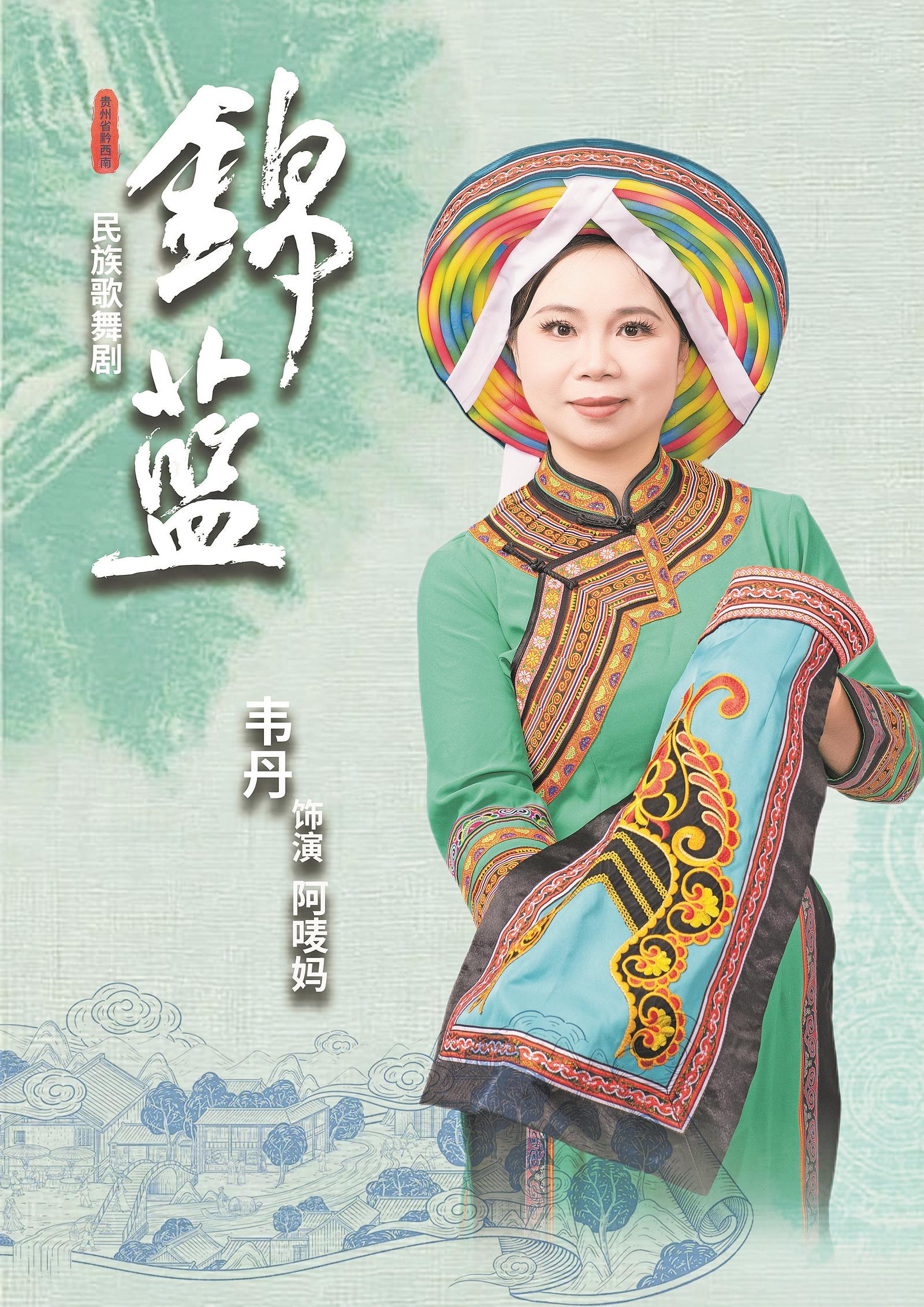

韦丹:让角色在旋律中“呼吸”

在《锦·蓝》中,“阿唛妈”扮演者韦丹同时承担音乐创作与舞台表演两项任务,对她来说这是一次充满挑战的艺术实践。

作为音乐创作者,韦丹从一开始就参与音乐叙事的搭建,理解每段旋律的情感动机、文化内涵与戏剧冲突。因此,当她在台上饰演“阿唛妈”,表演的节奏、情绪推进、呼吸与动作,都能与音乐自然同步。

“作为饰演者,哪里需要旋律托举情绪,哪里就应当给表演留出空白,这些体感会反向推动我不断地调整音乐,让音乐真正服务戏剧。”韦丹说,这样的双向校准,让她对整部作品有了更深的把握。

“在民族音乐元素的采撷与融合上,我们从今年初就深入黔西南州采风,采集了具有苗族、布依族、彝族代表性的声腔,如布依族的‘古歌’‘八音坐唱’,苗族的‘芦笙’‘苗家三调’,彝族的山歌调式等,将其与现代音调进行融合。比如剧中《桥通锦成》后半段采用布依族‘好花红’的原调,由管弦铺陈出更辽阔的叙事;《传艺谣》的灵感来自布依族‘浪牙’调,保留独特的半音关系,让音乐既有古老质感,又与当代审美衔接。”韦丹解释道。

“‘阿唛妈’既是传统技艺的守护者,也是剧中情感的支点。”韦丹告诉记者,表演时她刻意让自己的手始终保持微微弯曲,像在捻线、抚布,那是绣娘的肌肉记忆;看锦时的目光要专注与敬畏,看女儿时则多一层温柔与坚定。

“我既是‘阿唛妈’,也是音乐创作者,两种身份在台上演出时融为一体,台下所有的辛苦与坚持都化作感动。”韦丹说,最打动她的是首演谢幕时,大家手拉手走到台前,掌声响起,她看到观众眼里有泪光,希望观众在音乐与表演的交织中,感受民族文化的多样之美,并从这部剧中感受民族团结与文化传承的力量。

韦凤菊:透过角色传递“团结”的力量

“我是一名高中音乐教师,从事音乐教育和民族声乐表演。在大学期间,参与过黔西南州布依族‘八音坐唱’的传承演出,那段经历让我第一次切身感受到民族音乐的力量。”韦凤菊说,加入《锦·蓝》剧目组,对她来说既是一次全新的挑战,也是非常珍贵的机会。

“我饰演的‘习秀’像一条主轴,连起文化、情感与时代三条线。文化上,‘习秀’是非遗的传承者;情感上,是各族群众间的纽带;时代上,与大桥建设有着密切关联。外在层面,需要把‘习秀’的神态与手上功夫练到位;内在层面,则是将其对恋人的等待、对“连心锦”故事的触动等融入表演之中。”韦凤菊说,在人物塑造上,她得到多位老师的帮助与指导,从人物关系到情感节律,都在一次次排练中变得清晰起来。

让她至今难忘的是讲述红军与“连心锦”的那场戏。当“母亲”哽咽着讲述往事,几位演员仿佛“被故事击中”,一同落泪。对观众而言,韦凤菊希望“习秀”能传递一种“相信”的力量:相信坚守让爱情更圆满,相信匠心让文化更长久,相信团结能创造奇迹,也相信个体的幸福可以与时代的脉动同频。

“这部剧对我个人的成长也很重要——从独唱者到‘唱、跳、演’一体,需要声音、身体与情感高度统一。在声乐导师的帮助下,我逐步突破瓶颈。”韦凤菊告诉记者,为准备角色,她专门向绣娘请教“平绣”和“挑花”技法,反复练习,让手上的动作更加真实。在她看来,传统与创新并不对立,“习秀”选择的是用传统技艺表达当代情感:“习秀”用一双手,绣出“连心锦”,与姐妹们绣出了庆贺现代大桥的“锦蓝图”。这让她更坚定,今后要把文化教育与文化传播结合起来,让更多人理解并传播中华优秀传统文化。

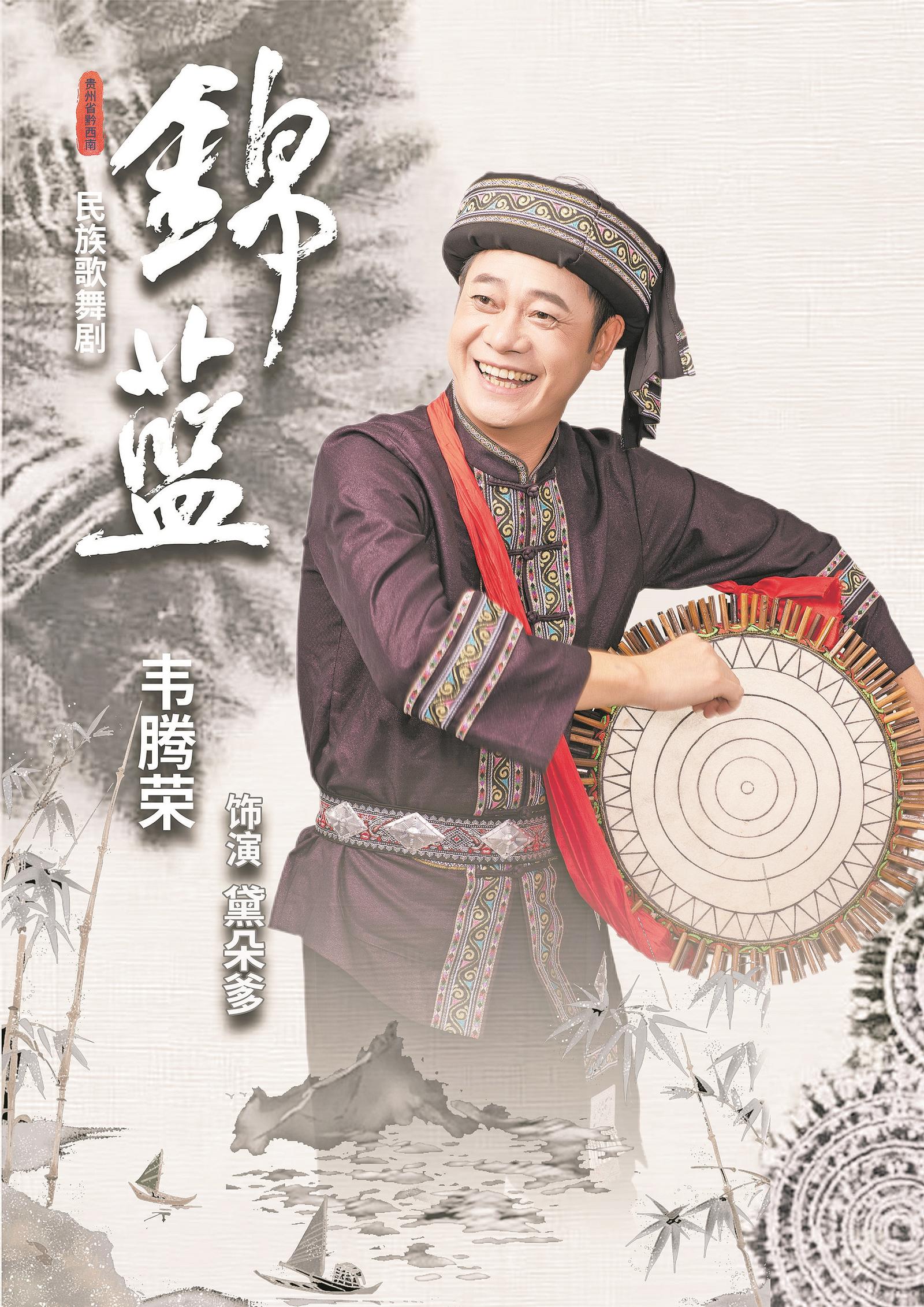

韦腾荣:文化传承发展要注重创新表达

“工作中的所见所思,与角色面对的处境往往能互相照映。”韦腾荣既是册亨县文化馆馆长,也是《锦·蓝》剧中“黛朵爹”的扮演者。

“从非遗传承发展工作的角度看,‘传承’与‘发展’是绕不开的两个关键词。传承面临后继乏人、学习周期长等现实难题;发展则面临‘如何与现代生活场景相衔接’‘如何形成稳定的市场需求与审美选择’双重挑战。艺术创作可以在中间搭一座桥,让公众先看见、被打动,愿意走近、了解非遗。”韦腾荣认为,《锦·蓝》把技艺语言转化为舞台语言,让更多人直观感受其独特魅力,也在无形中激发人们的传承发展意识。

“在剧中,‘黛朵爹’一直都很用心地保护‘连心锦’,后面被红军故事感动,自愿献出‘连心锦’,让我对他的心境和情感有了更深的理解,表演也更能打动人心。”韦腾荣说。

参与这部剧,对他的现实工作也带来了很多启发:“文化传承要注重创新表达,要与时代主题、现代艺术形式相结合,文化才能更有生命力。同时,要加强各民族文化的交流与融合,共同推动中华优秀传统文化繁荣发展。希望通过这部剧让观众对非遗传承发展有新的认识,激发大家对中华优秀传统文化的热爱。”