□ 本报记者 朱雪丹

“壮思风飞冲情云上,和光春霭爽气秋高。”五百年前,王阳明曾如此称赞贵阳。7月26日至27日,第二届阳明心学论坛在贵阳举行,来自日本、韩国等海内外研究阳明心学的六十余名专家学者齐聚一堂,围绕“阳明心学:返本开新”这一主题开展交流。

从“返本”到“开新”

“返本”与“开新”的辩证思维,在本届论坛上得到了充分体现。在“主旨演讲—龙场论道—实地考察”三个环节的交流探讨中,专家学者延续着论坛“学术为基、文化为脉”的传统,又在思想深度和应用广度上实现了突破。

“传承好、传播好、发扬好阳明心学,充分发掘阳明心学的哲学、文化和时代价值,推动阳明心学走向世界,是文化工作者共同的历史责任,也是紫荆文化集团和香港阳明学堂的职责使命。”论坛开幕式上,紫荆文化集团董事长许正中诠释。

许正中进一步提出三点实践方向:一是扩大阳明学堂“朋友圈”。积极拓展、汇聚更多的海内外学术资源,与内地和境外相关研究机构建立更广泛的联系与合作。二是创新文化出海传播路径。依托出版、影视、报刊和移动互联网等媒体介质,将阳明心学深刻的思想观念转化为接地气、聚人气、有生气的文化产品。三是发掘阳明心学当代价值。推动阳明心学与时代同频共振,融入到中国式现代化建设和构建人类命运共同体的实践中。

武汉大学国学院原院长郭齐勇认为,阳明文化的传承与发展,是一个不断返回源头汲取活水、又不断回应时代挑战的创造性过程。他表示:“返本开新是心学永葆生机的根本路径。返本不是泥古不化,而是重返中国文化的源头活水,重新体认心学的真精神;开新不是标新立异,而是回应时代问题,发展形成新的理论形态。今天需要结合现代语境,激活‘万物一体’‘致良知’‘知行合一’等命题的当代意义。”

从“心与物”到“心与理”

华东师范大学教授杨国荣从哲学高度阐释阳明心学的普遍意义:“对中国哲学史上的各种学派、人物、问题,一方面需要注重把握其独特品格,另一方面则应揭示其作为哲学所隐含的普遍意义。”他认为,王阳明心学关注的问题包括“心与物”“心与理”“心与事”及“良知”与“致良知”等,无论从整个中国哲学还是理学来看,王阳明对这些问题的考察都呈现独特形态,但其中又蕴含普遍的哲学意义。

“意之所在即是物。”杨国荣分析道,这一命题表明王阳明对心物关系的讨论有其独特进路。在“心即理”的视域下,普遍之理构成了个体意识的题中应有之义,但又内化于个体之心,既避免了离心而谈理,也避免了离理而言心。

“阳明文化是实践当中的‘活智慧’,给人以自尊、自信、自强的精神。”北京大学国学研究院教授张学智说,“致良知”呈现“从内到外”与“从外到内”的双向运动,将内心良知推及于事事物物,亦将世间磨砺的感悟内化于心,让人的理性、意志、情感、直觉更趋完善。

香港教育大学校长李子建则从教育角度探讨阳明心学的现代价值。“阳明心学对我们教育要培养什么人,怎样培养,有非常大的启发——‘致良知’实际上是内在的一种道德教育。”

“如当下年轻人生活缺少幸福感,可能是由于工作产生内卷、内耗的情绪,也可以通过‘心学’来缓解。”李子建补充道,“每一个人对时间、家庭、生活的安排,都是一种决定,这种决定背后带着一定的思考,生命的意义在哪里?当我们反思的时候,就是在注重情感的培养,帮助我们控制情绪。”

从“理念”到“实践”

在贵州,对于阳明文化转化运用不止于学术研究,更深入到教育、传播、生活等方方面面,实现了从“理念”到“实践”的系统转化。

漫步在山峦环抱的龙场书院,日本东北大学名誉教授三浦秀一告诉记者:“我对贵阳的印象就是‘绿’,生态环境优良。”谈及阳明心学的现代意义,他补充道:“在当下研究阳明文化具有非常重要的意义,阳明心学比较受企业家欢迎,他们经常就企业遇到的困境,在阳明文化中寻找答案。”

江西赣州阳明书院院长王修权关注的是阳明文化如何转化为现实价值。“文化不进行转化,就等于失去了它的灵魂和价值。”王修权直言,企业要做出有良知的产品,用良知产品服务大众,这样是最好的链接和转化。在他看来,阳明文化需通过产业化转化实现价值,例如开发文创产品、丰富旅游业态,并探索“阳明文化+乡村振兴”模式。

“龙场应该成为共产党人‘心学’的学习基地,成为共产党人为人民服务的教育基地,同样应该成为现代人反思自我,实现心身完整统一的教育基地。”谈论到阳明文化的转化工程,国际儒联副理事长、中国哲学史学会副会长董平如此建议道。

董平表示,从阳明文化中,现代人可以获得坦诚面对生活的挫折与磨难的精神力量,并将其转化为自我成长的动力。

中国社科院哲学研究所副所长周丹则将阳明心学与共产党人的“心学”联系起来。“中国共产党始终坚持党性与人民性相统一,在自我锤炼中创造了共产党人的‘心学’。”他解释道,“以人民为中心的发展思想,其唯物史观根据就是坚持人民主体地位,彰显人民至上的根本价值理念。可以说,‘不忘初心’的‘心’就是以人民为中心的‘心’,就是人民至上的‘心’。”

在教育领域,阳明文化中“知行合一”“致良知”等理念备受关注。香港中文大学原校长金耀基认为,在当前的大学教育体系中,在“求真”之外,还应有“求善”的理想。

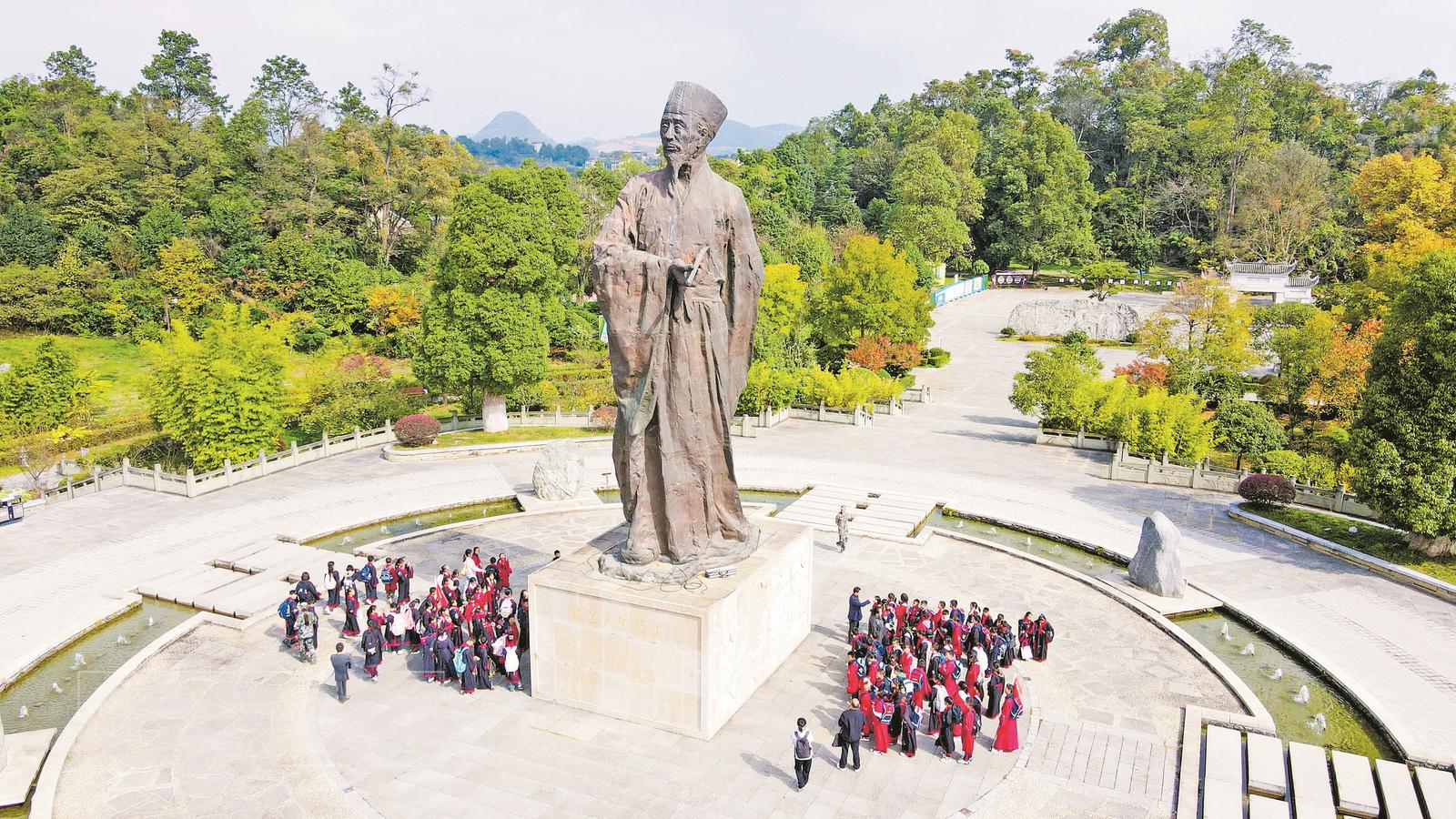

会议进入尾声,学者们来到阳明文化园,沿着当年王阳明思考的足迹漫步。如今,贵州正通过“阳明文化转化运用工程”,将这一思想资源融入经济社会发展大局,从学术研究到文化创作、从教育创新到乡村治理,让“此心光明”的哲思在当代焕发新的生机。

夕阳西下,阳明文化园的灯光渐次亮起。五百年时光恍若弹指,一场穿越时空的思想对话仍将继续。