□ 本报记者 刘 翔

风雨如晦,此心光明。五百年前,贵州龙场,流放中的王阳明独对青山,在逆境中悟出“知行合一”,点燃“心学”火种。时光流转,阳明文化历久弥新,在新时代的呼声中焕发出崭新光彩。

7月26日至27日,以“阳明心学:返本与开新”为主题的第二届阳明心学论坛在贵阳举行,海内外从事阳明心学研究的专家学者聚筑城,以新视野、新创见、新思维,共同探索阳明心学的创造性转化和创新性发展,让千年“心学”在新时代焕发意蕴、融入生活,书写着文化自觉与转化创新的新篇章。

百年“心光” 照亮当下

“贵州是阳明心学的诞生地。王阳明先生龙场‘悟道’,创立了以‘心即理’‘知行合一’‘致良知’为核心的心学体系。这一思想不仅深刻影响了东亚文明圈,更在近代以来成为世界哲学史上的重要篇章。”论坛开幕式上,紫荆文化集团董事长许正中感慨道。

险峻地势、多元文化,“锤炼”出贵州人自强不息、包容进取的风骨,也让“知行合一”的文化脉络深植于黔贵大地。古往今来,阳明文化通过著书立说、讲学立祠等代代流传,在贵州形成了广泛的社会共识。地方学者在学术研究、推广普及上做出大量努力,使阳明文化历久弥新,成为贵州文化自信的重要组成部分。

教育,是传承的时代桥梁。在贵阳市修文县,“致良知”青少年德育课程以“认知—实践—反馈”的闭环,通过“社区公益服务”“家庭责任打卡”等活动,引导青少年在具体场景中培养“道德自觉”;在贵阳学院,“阳明心乐坊”“阳明文化乐教课堂”让阳明文化与音乐艺术跨界对话;在孔学堂,阳明文化成为干部、企业培训的“源头活水”……

“阳明心学,对我们教育要培养什么人,怎样培养,有非常大的启发。”香港教育大学校长李子建直言,阳明文化实际上是一种内在的道德教育,在当下,更有助于以文化自觉塑造青年一代的道德底色。

论坛现场,面对“如何让传统文化走进年轻人生活”的时代命题,专家学者们表示,让阳明文化融入生活,关键在于传播方式的革新,通过虚拟现实技术(VR)还原阳明心学的核心历史场景是文化传播的关键创新点。

从“单向输出”到“多维互动”,“阳明文化数字化传播矩阵”应运而生:运用虚拟现实(VR)还原历史场景,以短视频与互动课程形式精准触达,让阳明文化变得可感、可亲。

技术创新让阳明文化得以鲜活复现,短视频和互动课程则精准回应了年轻人对“碎片化”“场景化”学习的需求。譬如由贵州省委宣传部出品的历史人文纪录片《阳明悟道》,以及由中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心收集与编发的《阳明·问道十二境》系列视频,运用专业解读,带领观众跟随王阳明的思想历程、徜徉在贵州的人文山水之间,为贵州“阳明文化高地”的建设提供了传播载体。

今日之贵州,“阳明心学诞生地”的文化名片正被不断擦亮,更让“返本开新”成为本届论坛的共识与出发点。

“心学”润泽 贵在日常

“贵州不仅是阳明心学的重要发源地,更应打造为‘中国传统文化纪念地’和‘心学教育基地’,通过现场体悟、国际学术交流等方式,推动阳明心学从‘地域文化’升级为‘世界议题’。”论坛上,国际儒联副理事长、中国哲学史学会副会长董平如是说。

论坛上,思想的火花激荡,而在贵州,阳明文化早已贯穿在城市生活、流淌进日常烟火。

进入新时代,贵州不止步于做好阳明文化的“守望者”,更将阳明文化纳入发展蓝图,推动其转化运用:明确“打造心学高地”目标,甲秀楼、阳明洞、文化园、阳明祠、孔学堂五大片区一体布局,纳入城市发展规划。《贵州省阳明文化遗址遗迹保护条例》被列入立法调研计划,推动阳明文化成为一方水土的“精神坐标”。

场景创新,让文化融入日常。“阳明·问道十二境”以场景串联王阳明在贵州的行迹,把历史足印变成今人的“修身步道”。清风吹过甲秀楼,夜色笼罩阳明洞,市民、游客驻足思考“知行合一”的真谛。这样的场景,让阳明文化自然而然地融入人们的日常感知。

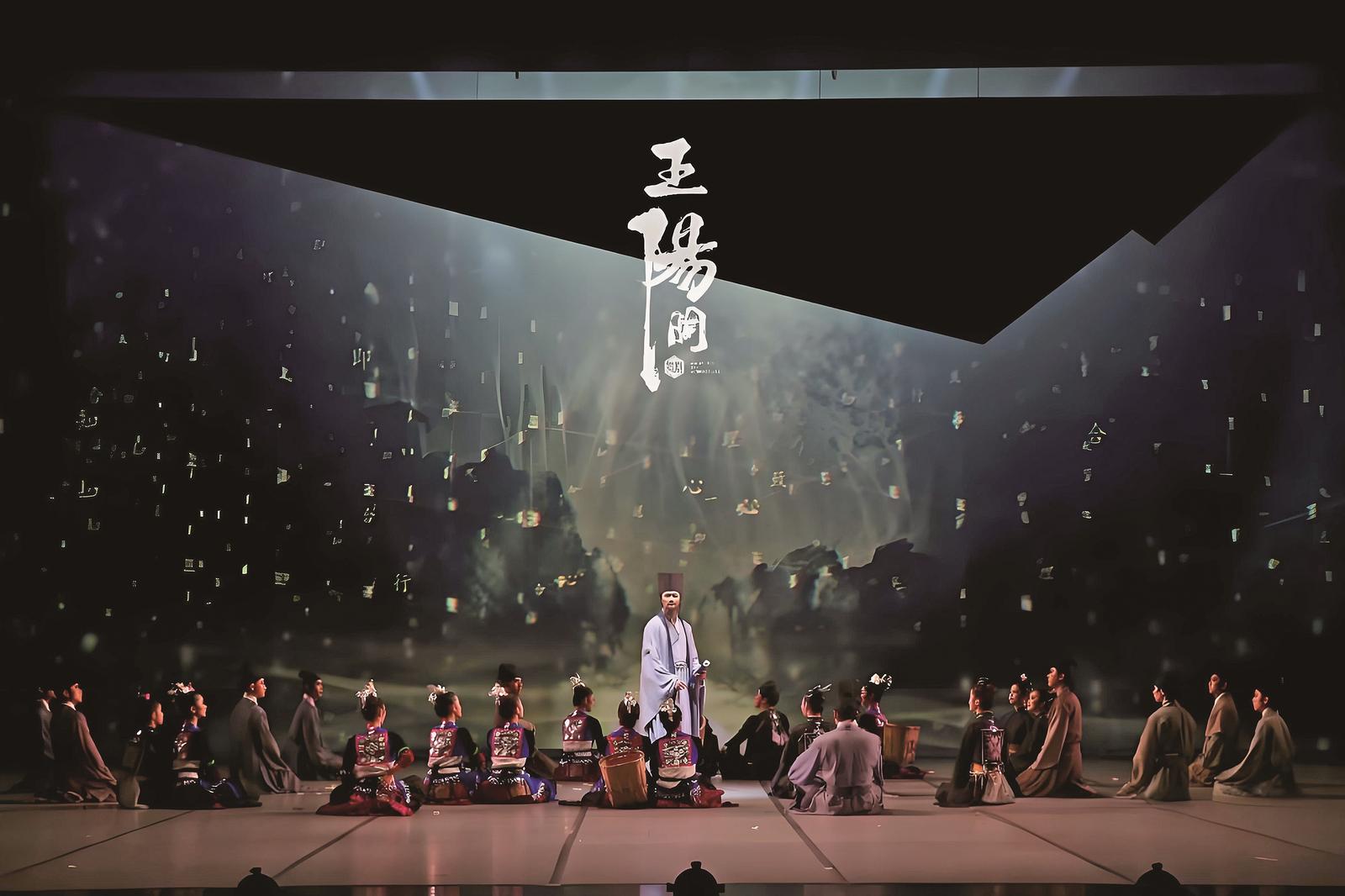

艺术创作,让经典焕发活力。新编历史京剧《阳明悟道》登上国家大剧院舞台、原创大型历史话剧《此心光明》入选第八届全国话剧优秀剧目展演名单、歌剧《王阳明》在中央歌剧院成功首演、国家艺术基金资助项目舞剧《王阳明》全国巡演、微纪录片《我的1508问道·十二境》在贵州卫视亮相……让阳明形象走出书斋,更成为青年一代社交圈子的讨论热点。

数智融合,让阳明文化走得更远。2024年,“阳明文化数字博物馆”上线,资料、展览、知识图谱一应俱全,阳明祠、阳明洞等地“一键链接”,让全球网友随时都能走进“心学世界”。如今数字王阳明的资源库,注册用户早已超过32万,范围还在不断扩大。

“王阳明的一生,本质上是对人精神世界的各种要素不断整合、凝练的过程。”北京大学国学研究院教授张学智如此总结,“这种整合的最终目的,正是为了让人能更有力量、更清醒地面对和解决现实中的各种问题。”。在张学智看来,贵州所为,正是在将这种力量转化为城市的文化标识、群众的精神日常、时代的活力脉搏。

再问龙场 世界交响

“当今时代,中国对世界的影响,从未像今天这样全面、深刻、长远;世界对中国的关注,也从未像今天这样广泛而迫切。”在许正中眼中,阳明文化有潜力,也有资格成为一张贵州面向世界的“文化名片”。

高原云水间,“龙场心光”已不再独属贵州一隅。“阳明心学是属于世界的”,这种自信与责任,如今已成为贵州乃至中国的文化期待。

构筑“心学高地”,向世界讲述阳明故事,贵州创新采用了多重路径:将阳明文化列入“多彩贵州重大文化工程”之一,贵州中华文化学院、贵阳孔学堂、阳明文化国际文献研究中心等机构相继成立,成为省域乃至全国阳明学研究与交流的标志性平台,阳明文化(贵阳)国际文献研究中心将馆藏“心学”文献以中、英、日三种语言在数字平台推广。以《阳明学年鉴》整理出版为代表,贵州步入全国阳明学研究的主流视野,同时加快国际合作与出版步伐,与国内外多家高校和研究机构共同参与阳明文化资源共享……

2024年,首届“阳明心学国际论坛”在香港成功举办;今年7月,“中国心学与世界”中德哲学对话在贵阳孔学堂拉开帷幕,20多所海内外高校与研究机构同台交流;第二届阳明心学论坛吸引来自多个国家、地区的学者参会。陆续建成的学术平台,不仅是贵州阳明文化转化运用创新实践的生动缩影,更成为中华优秀传统文化与世界对话的重要桥梁——全球阳明心学创新研究的“思想高地”影响力可见一斑。

“我们相信,在中国式现代化取得重大成就之际,也正是中国文化返本开新的历史时刻。”香港中文大学原校长、阳明学堂顾问金耀基教授认为,阳明文化有着对世界做出伟大贡献的潜能,应是中国文化“走出去”的一张靓丽名片。

五百年前,一束“心光”点亮哲思明灯,而今,贵州发挥在弘扬传统文化方面的独特优势,推动这束光流淌在山川、城市和心间,让源自一方山水的阳明文化走向世界舞台,不断演绎着“知行合一”的时代新篇。